TESLA, DIE SPREE UND DER KIRSCHGARTEN

future 1/i hurt myself von Fritz Kater

Nach Motiven von Anton Tschechows „Der Kirschgarten“

Uraufführung

Staatstheater Cottbus, Kammerbühne

Premiere am 24. Mai 2025, gesehen am 13. Juli 2025

Wow – da hat Armin Petras, unter seinem Pseudonym Fritz Kater, nochmals richtig hingelangt. Es ist seine Abschiedsinszenierung als Co-Direktor am Cottbuser Schauspiel, und wie andere, wird sie in Erinnerung bleiben.

Denn die Erlebnisse und Eindrücke dieses Werkes sind intensiv und nachhallend.

Und das nicht nur, weil die Kammerbühne und die Stühle, auf denen man sitzt wortwörtlich ins Beben geraten. Sondern wegen der Wirkung, die sich direkt in die Köpfe bohrt.

Als Fritz Kater hat er das Stück geschrieben und als Armin Petras inszeniert.

In homöopathischer Dosis ist dabei Tschechow enthalten … wobei: Der Vergleich hinkt. Denn eine Wirksamkeit seiner Kirschgarten-Motive ist durchaus und deutlich gegeben.

Glücklicherweise in sehr engen Grenzen hält sich der direkte(!) Tesla-Grünheide-Bezug. Abgeleitet vom Titel hatte ich Gleichsetzungen der Ranjewskaja-Kirschbäume mit brandanfälligen Kiefern-Monokulturen befürchtet. Denn zwar wurden für das Tesla-Werk um 250 Hektar davon gefällt, doch zugleich hat das Unternehmen über 300 Hektar mit ökologisch wertvollen und klimastabileren Laubmischwäldern neu gepflanzt und wird bis Ende 2025 eine gleichgroße Fläche mit Kiefern-Monokulturen in Mischwälder umgestalten.

Auch das Wasserthema – die Spree kommt immerhin ebenfalls im Titel vor – ist hinsichtlich Tesla keines. Der Wasserverbrauch von Tesla liegt bei einem Hundertstel des Kraftwerks Jänschwalde, und selbst der Spargelhof Klaistow benötigt nahezu die doppelte Wassermenge. Tatsächlich verbraucht Tesla fast nur für die Toiletten (12.500 Mitarbeiter) Wasser, während das Prozessabwasser zu fast 100 Prozent aufbereitet und wiederverwendet wird. Wenn die Spree in Berlin also wieder einmal rückwärts fließt, dann nicht wegen der Gigafactory. Über deren Sinnhaftigkeit allerdings sagt das nichts aus.

Ganz sicher ist das auch Petras bewusst und der Titel wohl provozierendes Click-Baiting.

Im Stück jedenfalls hat dann ein gewisser „Leon Mask“ einige Bedeutung, kaum jedoch Tesla oder die Spree.

Genug der Vorrede und der Erklärungen. Von diesen kommen auch keine mehr.

Denn was Kater/Petras hier auf die Bühne bringt entzieht sich Erklärversuchen, beziehungsweise sollte man die Inszenierung einfach nicht versuchen, bis ins Letzte zu deuten.

Meint man zu Beginn noch etwas vom Tschechow-Kirschgarten zu erkennen – und erschließen sich auch neuzeitliche Bezüge – so weicht das ohnehin angespannte Bild bald (audiovisuell überdeutlich) in Szene gesetzten, noch unbestimmten Bedrohungen.

Gefahren, die die Beteiligten jedoch nicht ernst nehmen. Schnell gehen sie zum Alltag über.

Begleitend werden wir in emanzipatorisch-feministische Eierstock-Überlegungen einbezogen. Noch nicht wissend, dass die infolgedessen eingefrorenen Eizellen eine unerwartete Bedeutung haben werden.

Während also noch über die Kirschgarten-Kiefernwald-Umwandlung in ein Glamping-Baumhaus-Areal gestritten wird und sich alte Familienthematiken entfalten, entwickeln sich Szenarien, die diese Diskussion überflüssig machen können.

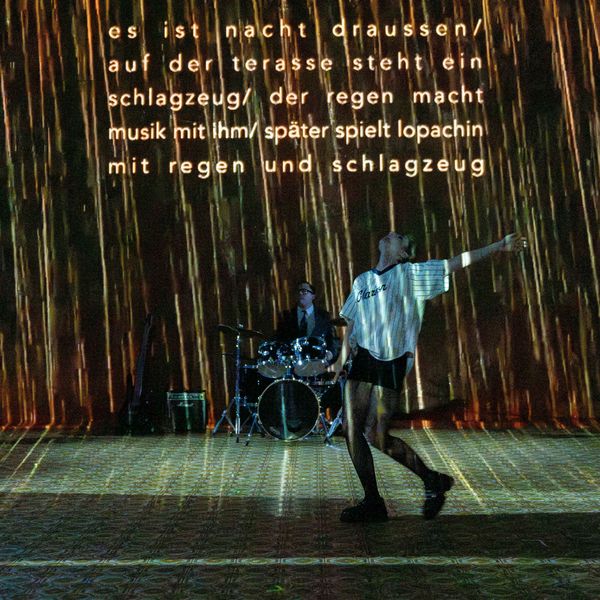

Auch als ihnen die Gegenwart bereits um die Ohren fliegt, und in eine ohrenbetäubende Schlagzeug-Freestyle-Percussion-Orgie ausartet (einfach irre!), geht es an der Spree noch um Details des Gartendeals. Das ist menschlich und verständlich. Erweist sich jedoch bald als hinfällig.

Denn Leon und ein bekannter Dealmaker verfolgen „viel größere“, eigene Ideen.

Dabei gibt es wohl ein Missverständnis: Die Erde findet sich unter Atompilzen wieder, und das Stück in der Postapokalypse.

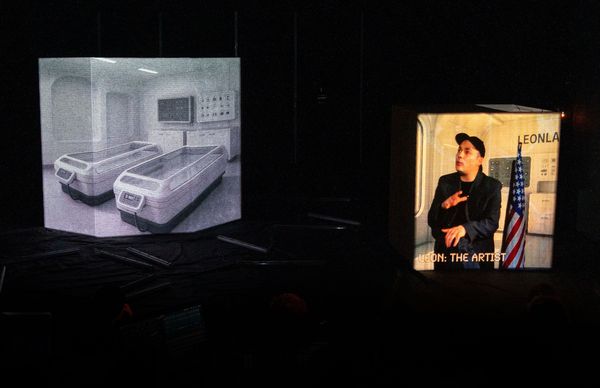

Deren stücktechnische Umsetzung ist ein ganz eigenes Meisterstück. Und als solches, ich deutete es an, unbeschreiblich. Und unbeschreiblich herausfordernd für die Darstellerinnen und Darsteller. Die an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen, wie eigentlich alles in dieser Inszenierung. Scheinbare Videoeinspieler sind tatsächlich Live-Videos, werden also real auf der Bühne gespielt, gefilmt und in die Szene projiziert. Wirklich krass. Es entstehen Unter- und Raumwelten mitten in der Endzeit. Es entstehen Hoffnung und Verzweiflung neben-, über- und ineinander. Während die Einen aus dem Bunker auftauchen, taucht Leon unter die Eisschichten des Jupitermondes Europa (der selbstredend später umzubenennen ist, siehe „Golf von Amerika“).

Und während es auf der Erde die Chance auf einen neuen Kirsch-Kürbis-Garten gibt, besiedeln die Tiefkühl-Eizellen vielleicht eine neue Welt.

Kater/Petras Arbeit ist wie ein Rausch, der sich bewusst jeder Schublade entzieht. Ständig schlägt die Stimmung um: von alberner Posse zu finsterer Endzeit, von überzeichnetem Klamauk zu stiller Beklemmung. Er treibt sein Ensemble bis zur Verausgabung, die Figuren werden zu grellen bis entstellten Karikaturen. Das Absurde des Alltags stellt die Tragik noch in den Schatten. In diesem unnachgiebigen Spannungsfeld liegt eine verstörende Wucht. Kater/Petras geht es nicht um leises Nachdenken, in seinem fordernden Spektakel wirft er uns die großen Lebensfragen ohne Vorwarnung um die Ohren.

Sehr ansehenswert. Vorsicht bei Angstgefühlen oder Problemen mit Sound- und Lichteffekten.

Jens Pittasch

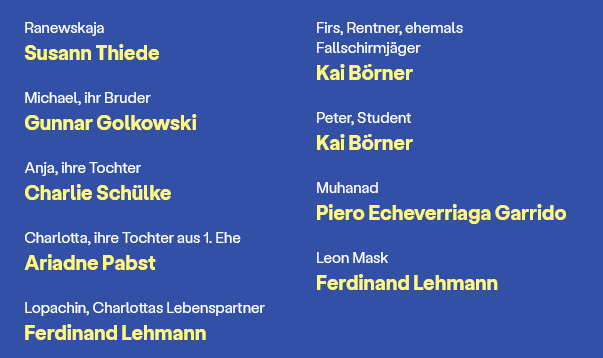

MACHER & BESETZUNG

FOTOS: Bernd Schönberger